鉄鋼業、化学工業、窯業・土石製品や航空・海運部門は「排出削減が困難なセクター」と呼ばれています。素材産業では製造過程で大きなエネルギーを必要とし、原料に化石燃料が利用されていることなどから、再生可能エネルギーや代替原料の利用などによる排出削減の取り組みが進められています。また、これらの産業の脱炭素化を加速するには、技術開発だけでなく、代替製品の利用や使い捨ての削減など、社会全体の需要側の対策も必要です。航空・海運部門でも近年2050年ネットゼロを目標に、代替燃料の開発が進められていますが、コストや持続可能性の面で実装に向けてさまざまな課題を抱えています。 本特集では、これら排出削減が困難なセクターにおける削減シナリオ、技術開発の現状と課題、ビジネスの事例などを紹介いただき...

- Clear all

- Type: (-) Non Peer-reviewed Article

- Topic: (-) Climate Change

- Topic: (-) Green Economy Pathways

- Region/Country: (-) Finland

- Region/Country: (-) Japan

- Region/Country: (-) Polynesia

Results 1 - 10 of 26 (Sorted by date)

The world’s advanced economies have committed to phasing out coal over the next seven years. But not Japan, which stands alone insisting it can make coal less damaging to the planet. Nowhere is that more evident than at the nation’s largest coal-fired power plant in Hekinan, a small city in central Japan where 400,000 tons of jet-black piles are...

Keywords:

In 東洋経済オンライン

本年5月のG7広島サミットにいたるプロセスでは、気候変動がこれまでにない幅広い形で取り上げられました。根底には、脱炭素の潮流とクリーン技術への投資競争の「加速のスパイラル」があり、そして世界の主要経済(中国、アメリカ、EU)の間では産業政策による競争が熾烈化しています。 そうした中、過度に集中した供給網の分散化には何が必要なのか。また、日本はGX推進によりクリーン技術での競争力を取り戻すことができるのか。そうした問題を考えてみました。

In 環境と文明

そもそも、「脱炭素先行地域」とは何か? 読者の中には、「とある自治体から出るすべてのCO2 を早めにゼロにすることかしら」と思われている方もいるかもしれない。概ね正解だが、環境省の定義によると、「2050 年カーボンニュートラルに向けて、民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2 排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減についても、我が国全体の2030 年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域」のことを言う。

Keywords:

In IATSS Review

The transport sector is one of the main sources of global GHG emissions, of which road transport emissions are greatest. The decarbonisation of road transport requires systemic changes combined with technological interventions to optimise the use of transport modes. Given the diverse options for road transport decarbonisation due to differences in...

In 月刊ガバナンス

温暖化・気候変動対策は、もはや、やれるならやるものではなく、今の、そして未来の住民の生活を守るための必須科目になってきた。日本は過去の難題に対して具体的な解決策を見つけ出し、国の転換を図って繁栄を築いてきた。脱炭素に対して、現場からのソリューションを創り出し、世界に貢献したい。

Keywords:

In 国際交通安全学会誌

運輸部門は、世界における温室効果ガス(GHG)の主な排出源の1つであり、特に道路輸送の比率が高い。道路輸送の脱炭素化には、技術革新と社会変革を組み合わせ、輸送手段を最適化することが求められる。道路輸送の脱炭素化に際しては、技術の進捗状況や商業化のレベルが国や地域によって大きく異なるため、地域ごとのまちづくりや社会的課題の解決につながるような方策が求められる。運輸部門の脱炭素化は、広範な社会構造の変化につながり、気候危機といった深刻な問題に対する解決に貢献するとともに、豊かな交通社会を導く好機となりうる。

In 月刊「地域開発」

日本地域開発センター『地域開発』2022年秋号 特集:『変容の時代の国土のリプランニング』 趣旨:21世紀に入って3度目の国土計画である第三次国土形成計画(全国計画)が、来年夏ごろに策定の予定となっている。国土計画に対する現在の注目度は、かつての全国総合開発計画の時代に比べ低い状況であることは否めない。しかし、過疎化、東京一極集中、巨大災害対応、国土利用といった国土をめぐる諸課題は、21世紀になって、その性質を変化させながらもさらに深刻となっている。そして近年、さらに多くの新たな課題に直面している。本特集は、デジタル化、地域生活圏、産業振興、国土管理など、国土計画の主要な課題に加えて、ポストコロナ、食料安全保障、国防といった、最近議論されている国家的課題おける国土計画の役割について...

Keywords:

In 建設コンサルタンツ協会会誌

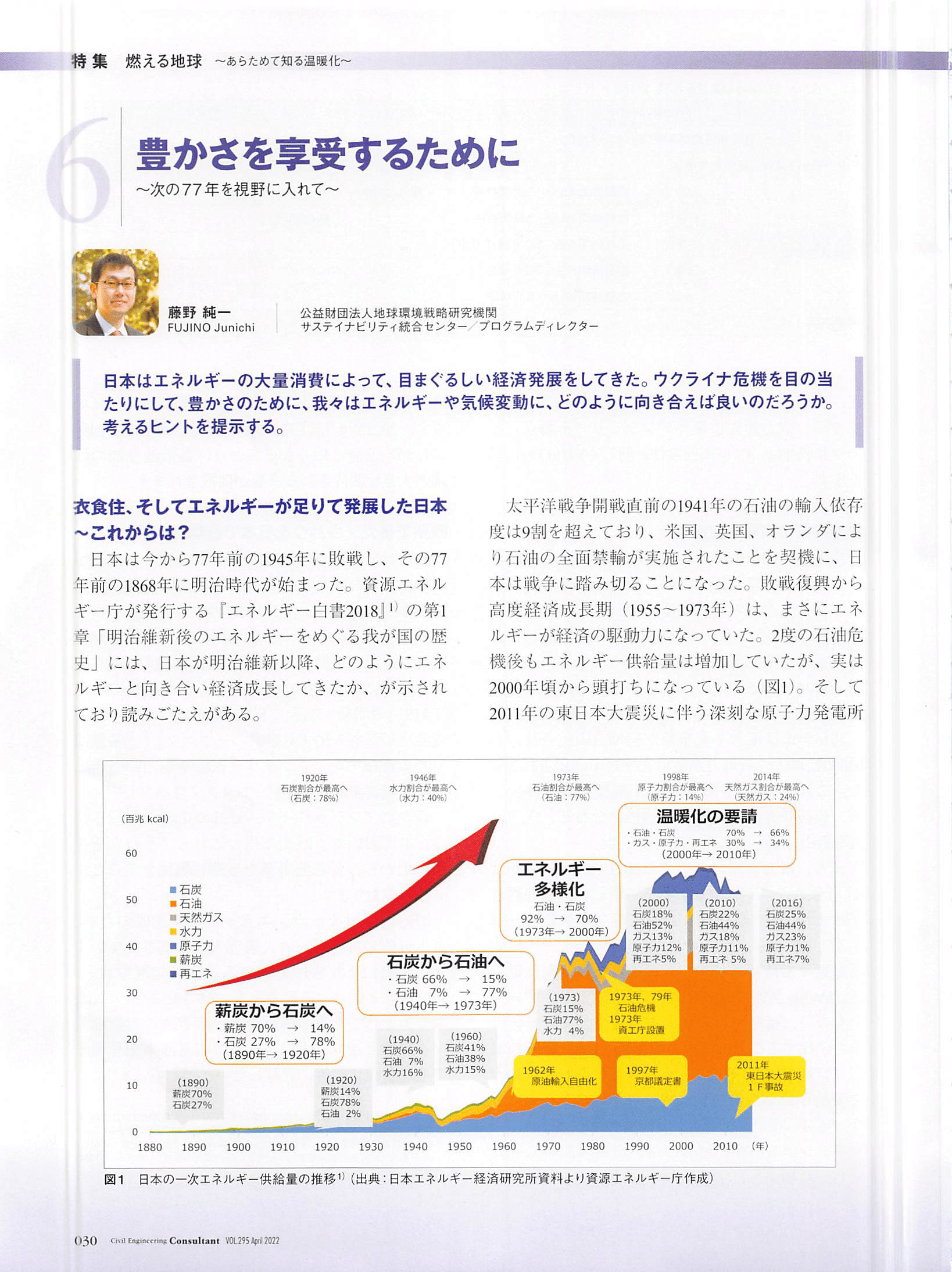

建設コンサルタンツ協会会誌 [Civil Engineering Consultant] Vol. 295 April 2022 特集 燃える地球 - あらためて知る温暖化 - 「我々の豊かさとは -次の77年を視野に入れて」 日本はエネルギーの大量消費に伴って戦前・戦後と目まぐるしい経済発展をし、太平洋戦争を引き起こした。ウクライナ危機を目の当たりにして、豊かさのために、我々はエネルギー・気候変動に、どのように向き合えば良いのか。いくつかの視点を提示したい。 1.衣食住、そしてエネルギー足りて発展した日本-これからは? 2022年から77年前の1945年に日本は敗戦し、さらに77年前の1868年に明治時代が始まった。資源エネルギー庁の「エネルギー白書2018」 (1) の第1章...

Keywords:

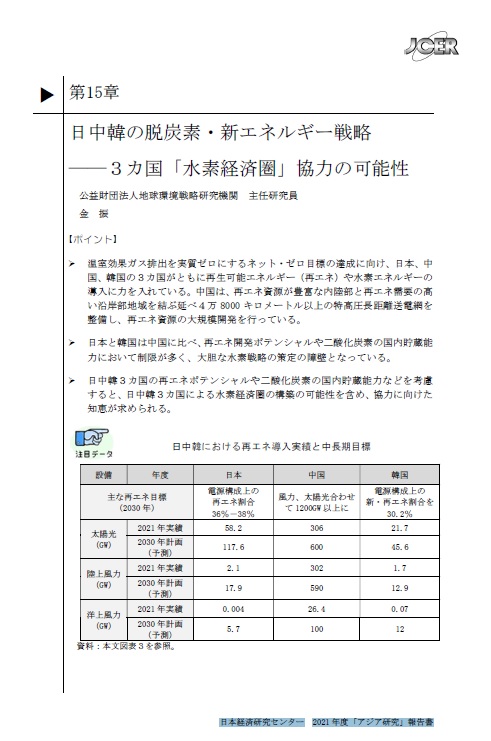

In 2021年度アジア研究報告書 (日本経済新聞社からの受託研究)「東アジアリスクと日中関係」

温室効果ガス排出を実質ゼロにするネット・ゼロ目標の達成に向け、日本、中国、韓国の3カ国がともに再生可能エネルギー(再エネ)や水素エネルギーの導入に力を入れている。 中国は、再エネ資源が豊富な内陸部と再エネ需要の高い沿岸部地域を結ぶ延べ4万8000キロメートル以上の特高圧長距離送電網を整備し、再エネ資源の大規模開発を行っている。 日本と韓国は中国に比べ、再エネ開発ポテンシャルや二酸化炭素の国内貯蔵能力において制限が多く、大胆な水素戦略の策定の障壁となっている。 日中韓3カ国の再エネポテンシャルや二酸化炭素の国内貯蔵能力などを考慮すると、日中韓3カ国による水素経済圏の構築の可能性を含め、協力に向けた知恵が求められる。